Die Legende vom Nikolaus

Zwischen Gütigkeit und Drohfinger

Kaum einer ist ein unbekannterer Bekannter, kaum einer hat soviele Nachfolger und kaum einer verkörpert gleichermassen Ermahnung und Gütigkeit wie der heilige Nikolaus von Myra, besser bekannt als Samichlaus.

Urs Jecker von der "Dörflizytig" begab sich auf die Spuren des legendären Gutmenschen.

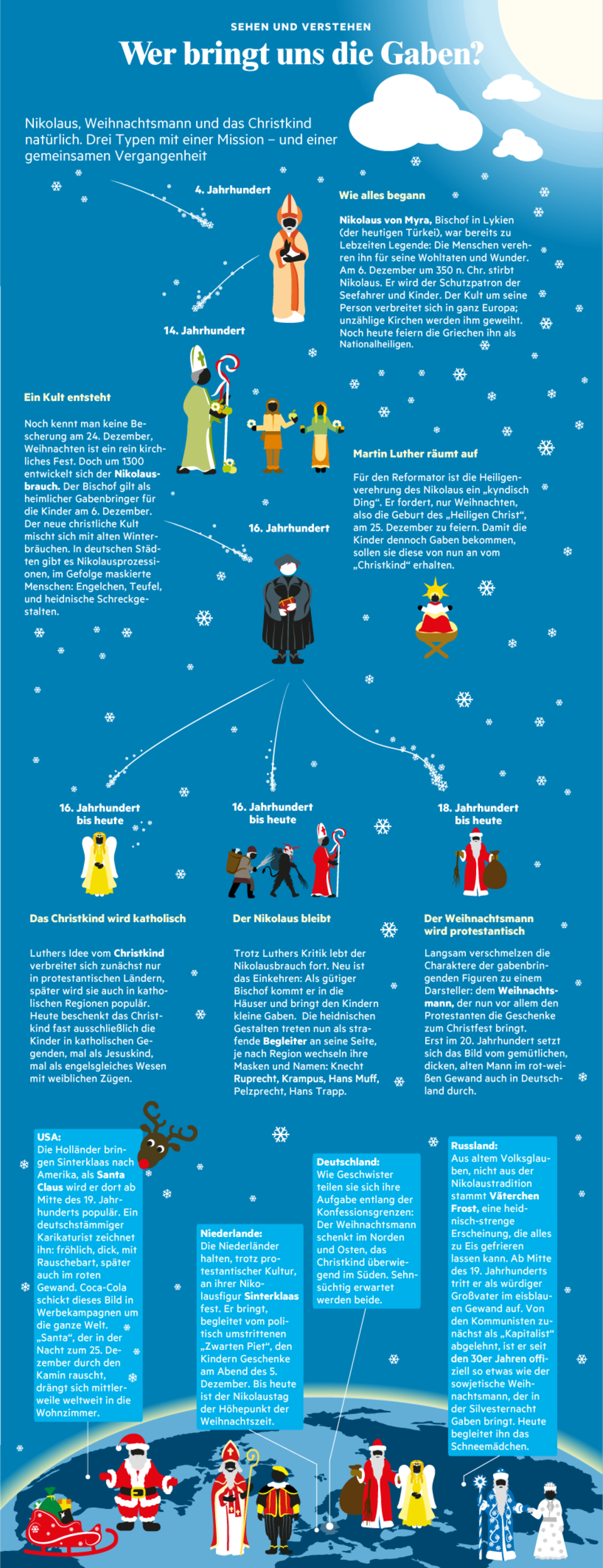

Schon das Geburtsdatum ist ein Problem. Urkunde gibt es keine, Zahlen darüber sind höchst ungenau. Selbst das Jahrhundert wird in dicken Büchern nur mit «wahrscheinlich» angegeben. «Wahrscheinlich frühes 4. Jahrhundert». Irgendwann zwischen 300 und 350 n. Chr. soll er also geboren worden sein, jener Nikolaus, welcher später Bischof und nach seinem Tod gar weltbekannt wurde.

Etwas weniger Probleme macht der Geburtsort. Von Myra ist die Rede, einer antiken Stadt, gut hundert Jahre älter als Nikolaus, rund 120 Kilometer südwestlich von Antalya im Lande Lykien gelegen. Kurz: Eine Stadt im südwestlichen Kleinasien, von welcher noch Baureste von Architekturfassaden und Felskammergräbern Zeugnis ablegen. In jener Stadt also soll er gelebt haben, der Vorvorvorfahre unseres Samichlauses.

Aber auch dies ist nicht ganz problemlos. Nikolaus von Myra scheint nämlich in der Funktion des heutigen Samichlaus einen geistigen Nebenbuhler zu haben. Der bei uns verehrte Mann mit rotem Mantel und weissem Bart soll, so glauben zumindest die Forscher, auch auf Nikolaus, Abt des Klosters von Sion, nahe Myra, zurückzuführen sein. Dieser Nikolaus, später ebenfalls Bischof, ebenfalls in Lykien (Pinara) soll genau am 10. Dezember 564 n. Chr. gestorben sein. Italienische Piraten plünderten im Frühmittelalter dessen Grabmal und zügelten die Reliquien nach Bari, wo sie seit dem Jahre 1087 immer noch liegen. Eine, für die spätere Verehrung des heiligen Nikolaus nicht ganz unwesentliche Tatsache.

Natürlich war Nikolaus von Myra nicht sofort ein weltbekannter Heiliger. Im 6. Jahrhundert kannte und verehrte man ihn lediglich in Myra selbst. Doch bald schon griff seine Bekanntheit auf Konstantinopel und von da auf die ganze griechische und russische Kirche über. Im 9. Jahrhundert hatte die Verehrung Rom erreicht, um schliesslich im 11. Jahrhundert den Weg nach Frankreich und England zu finden. Die im Jahre 1087 gestohlenen Gebeine des andern Nikolaus taten offenbar ihre Wirkung.

Gut sei er gewesen, und wundertätig. Zwar war noch nichts mit Hutte, Sack und Schmutzli. Immerhin aber soll Nikolaus von Myra drei zu Unrecht eingekerkerte Offiziere befreit, drei armen Mädchen durch heimliche Spenden zur Hochzeit verholfen und drei unschuldig zum Tode verurteilte Jünglinge gerettet haben. Diese Wundergeschichten bilden den Grundstein für die Legendenbildung. Denn schon bald war davon die Rede, Nikolaus habe drei von einem Wirt geschlachtete und eingepökelte Schüler wieder zum Leben erweckt.

Und nun schossen sie ins Kraut, all die Geschichten und Überlieferungen, wonach Nikolaus überall und immer wieder wundertätig geholfen haben soll. Schon bald stellten sich unzählige Gruppierungen und Stände unter seinen Schutz. Schüler, Kinder, Mädchen, Schiffer, Gefangene, Bäcker oder Kaufleute: alle glaubten sie sich vom guten Nikolaus begleitet und behütet. Kein Wunder also, wurde Niklaus Mitglied der sogenannten 14 Nothelfer, einem Verband christlicher Heiliger, welche als besonders wirkungskräftig gelten, wie etwa die heilige Barbara, der heilige Blasius, der heilige Christophorus oder die heilige Katharina.

Ihm zu Ehren wurden Kirchen errichtet. In Rom gab es schon bald drei ihm geweihte Gebetshäuser (Oratorien) und eine Nikolaus-Basilika. In künstlerischen Darstellungen erschien er, bischöflich gekleidet, in vielen berühmten Bauwerken von Byzanz, Venedig oder Rom. Es gab Nikolaus-Fresken, Glasmalereien und auch Plastiken. Bald hielt er drei Kugeln, bald drei Äpfel, bald drei Brote in seiner Hand. In seiner Rolle als Schulpatron verbanden sich diese Gegenstände dann irgendwann mit dem Brauchtum der Kinderbescherung. Die Verlegung des Knabenbischofsfestes auf den 6. Dezember, gab dem Brauchtum dann auch das nötige Datum.

Schon - oder erst? - im 16. Jahrhundert ist der Brauch dann als Bescherung und Ermahnung der Kinder belegt. Meist wird Nikolaus damals schon von Ruprecht, Schmutzli oder Krampus begleitet. Diese waren dem ewigen Gutmenschen behilflich, wenn es darum ging, die Kinder moralisch auf den rechten Weg zu führen und den Unverbesserlichen mit der Rute zu winken. So blieb der Nikolaus stets der Kinderfreund, auch wenn er den Kinderschreck in seiner Nähe duldete.

Tausendfach kopiert, erweitert und abgewandelt durchschreitet der Nikolaus noch heute die Dämmerung der Klausennächte, fährt mit Autos in abgelegene Gehöfte, schleppt zentnerweise Obst und Computerspiele enge Treppen hoch, begegnet seinen eigenen Kopien und versucht in kerzenbeleuchteten Wohnungen etwas von jenem Mysterium zu retten, welches irgendwann im 4. Jahrhundert in Myra seinen Anfang nahm...

Zwischen Gütigkeit und Drohfinger

Kaum einer ist ein unbekannterer Bekannter, kaum einer hat soviele Nachfolger und kaum einer verkörpert gleichermassen Ermahnung und Gütigkeit wie der heilige Nikolaus von Myra, besser bekannt als Samichlaus.

Urs Jecker von der "Dörflizytig" begab sich auf die Spuren des legendären Gutmenschen.

Schon das Geburtsdatum ist ein Problem. Urkunde gibt es keine, Zahlen darüber sind höchst ungenau. Selbst das Jahrhundert wird in dicken Büchern nur mit «wahrscheinlich» angegeben. «Wahrscheinlich frühes 4. Jahrhundert». Irgendwann zwischen 300 und 350 n. Chr. soll er also geboren worden sein, jener Nikolaus, welcher später Bischof und nach seinem Tod gar weltbekannt wurde.

Etwas weniger Probleme macht der Geburtsort. Von Myra ist die Rede, einer antiken Stadt, gut hundert Jahre älter als Nikolaus, rund 120 Kilometer südwestlich von Antalya im Lande Lykien gelegen. Kurz: Eine Stadt im südwestlichen Kleinasien, von welcher noch Baureste von Architekturfassaden und Felskammergräbern Zeugnis ablegen. In jener Stadt also soll er gelebt haben, der Vorvorvorfahre unseres Samichlauses.

Aber auch dies ist nicht ganz problemlos. Nikolaus von Myra scheint nämlich in der Funktion des heutigen Samichlaus einen geistigen Nebenbuhler zu haben. Der bei uns verehrte Mann mit rotem Mantel und weissem Bart soll, so glauben zumindest die Forscher, auch auf Nikolaus, Abt des Klosters von Sion, nahe Myra, zurückzuführen sein. Dieser Nikolaus, später ebenfalls Bischof, ebenfalls in Lykien (Pinara) soll genau am 10. Dezember 564 n. Chr. gestorben sein. Italienische Piraten plünderten im Frühmittelalter dessen Grabmal und zügelten die Reliquien nach Bari, wo sie seit dem Jahre 1087 immer noch liegen. Eine, für die spätere Verehrung des heiligen Nikolaus nicht ganz unwesentliche Tatsache.

Natürlich war Nikolaus von Myra nicht sofort ein weltbekannter Heiliger. Im 6. Jahrhundert kannte und verehrte man ihn lediglich in Myra selbst. Doch bald schon griff seine Bekanntheit auf Konstantinopel und von da auf die ganze griechische und russische Kirche über. Im 9. Jahrhundert hatte die Verehrung Rom erreicht, um schliesslich im 11. Jahrhundert den Weg nach Frankreich und England zu finden. Die im Jahre 1087 gestohlenen Gebeine des andern Nikolaus taten offenbar ihre Wirkung.

Gut sei er gewesen, und wundertätig. Zwar war noch nichts mit Hutte, Sack und Schmutzli. Immerhin aber soll Nikolaus von Myra drei zu Unrecht eingekerkerte Offiziere befreit, drei armen Mädchen durch heimliche Spenden zur Hochzeit verholfen und drei unschuldig zum Tode verurteilte Jünglinge gerettet haben. Diese Wundergeschichten bilden den Grundstein für die Legendenbildung. Denn schon bald war davon die Rede, Nikolaus habe drei von einem Wirt geschlachtete und eingepökelte Schüler wieder zum Leben erweckt.

Und nun schossen sie ins Kraut, all die Geschichten und Überlieferungen, wonach Nikolaus überall und immer wieder wundertätig geholfen haben soll. Schon bald stellten sich unzählige Gruppierungen und Stände unter seinen Schutz. Schüler, Kinder, Mädchen, Schiffer, Gefangene, Bäcker oder Kaufleute: alle glaubten sie sich vom guten Nikolaus begleitet und behütet. Kein Wunder also, wurde Niklaus Mitglied der sogenannten 14 Nothelfer, einem Verband christlicher Heiliger, welche als besonders wirkungskräftig gelten, wie etwa die heilige Barbara, der heilige Blasius, der heilige Christophorus oder die heilige Katharina.

Ihm zu Ehren wurden Kirchen errichtet. In Rom gab es schon bald drei ihm geweihte Gebetshäuser (Oratorien) und eine Nikolaus-Basilika. In künstlerischen Darstellungen erschien er, bischöflich gekleidet, in vielen berühmten Bauwerken von Byzanz, Venedig oder Rom. Es gab Nikolaus-Fresken, Glasmalereien und auch Plastiken. Bald hielt er drei Kugeln, bald drei Äpfel, bald drei Brote in seiner Hand. In seiner Rolle als Schulpatron verbanden sich diese Gegenstände dann irgendwann mit dem Brauchtum der Kinderbescherung. Die Verlegung des Knabenbischofsfestes auf den 6. Dezember, gab dem Brauchtum dann auch das nötige Datum.

Schon - oder erst? - im 16. Jahrhundert ist der Brauch dann als Bescherung und Ermahnung der Kinder belegt. Meist wird Nikolaus damals schon von Ruprecht, Schmutzli oder Krampus begleitet. Diese waren dem ewigen Gutmenschen behilflich, wenn es darum ging, die Kinder moralisch auf den rechten Weg zu führen und den Unverbesserlichen mit der Rute zu winken. So blieb der Nikolaus stets der Kinderfreund, auch wenn er den Kinderschreck in seiner Nähe duldete.

Tausendfach kopiert, erweitert und abgewandelt durchschreitet der Nikolaus noch heute die Dämmerung der Klausennächte, fährt mit Autos in abgelegene Gehöfte, schleppt zentnerweise Obst und Computerspiele enge Treppen hoch, begegnet seinen eigenen Kopien und versucht in kerzenbeleuchteten Wohnungen etwas von jenem Mysterium zu retten, welches irgendwann im 4. Jahrhundert in Myra seinen Anfang nahm...

So wird der Nikolaustag rund um die Welt gefeiert!

Schweiz: Samichlous und Schmutzli

Der Nikolaus heißt in der Schweiz „Samichlous“. Artigen Kindern schenkt er Früchte, Nüsse und Süßigkeiten. Auch er hat einen Knecht Ruprecht dabei, den bärtigen „Schmutzli“ mit schwarzer Kutte und Sack. Den nicht so artigen Kindern drohte er früher damit, sie in seinen Sack zu stecken. Heute haben Samichlous und Schmutzli so viel zu tun, dass sie oft vom 1. Advent bis gegen Weihnachten unterwegs sind.

Niederlande: Sinterklaas

Der Nikolaus (Sinterklaas) ist in den Niederlanden wichtiger als der Weihnachtsmann. Am „Pakjesavond“, dem Paketabend am 5. Dezember, findet die Bescherung statt. Die Geschenke werden dabei liebevoll und originell verpackt, mit kurzen Reimen und lustigen Sprüchen beschrieben. Der heilige Sinterklaas kommt übrigens bereits Mitte November mit dem Schiff im Land der Seefahrer an. Seine Ankunft wird live im Fernsehen übertragen. Einige Wochen lang fährt er dann zusammen mit seinem Helfer dem „Zwarte Piet“ (Schwarzer Peter) durch ganz Holland.

Österreich: Nikolaus und Krampus

Auch in der Alpenrepublik stellen die Kinder am Vorabend des Nikolaustages ihre Schuhe vor die Tür, damit der Nikolaus sie mit Süssigkeiten, Nüssen, Lebkuchen und Mandarinen befüllt. Gefürchteter Begleiter des netten Nikolaus ist der Krampus bzw. die Perchten. Sie sollen unartige Kinder bestrafen. Oft treten sie in Gruppen auf und sehen wahrlich zum Fürchten aus: Zotteliges Fell, grotesk geschnitzte Masken oder rasselnde Ketten …

Ungarn: Mikulás

Der ungarische Nikolo ist eine Mischung aus Weihnachtsmann und Väterchen Frost. Der Heilige Mikulás wird als der Vater des Winters dargestellt, der – ähnlich wie in Österreich – von zwei bösen „Krampuszen“ begleitet wird.

Brasilien: Papa Noel

Der wohl spektakulärste aller Nikolausbräuche weltweit findet in Brasilien statt. Wobei es dort keinen Nikolaus gibt, sondern Papa Noel, also den Weihnachtsmann, die Arbeit für beide erledigt.

Am 6. Dezember wird er per Hubschrauber ins Macarana-Stadion in Rio de Janeiro eingeflogen, wo er vor rund 200.000 Kindern und Erwachsenen den Beginn der Weihnachtszeit einläutet. Bei dieser ausgelassenen Nikolausparty werden nicht nur Geschenke verteilt, sondern es wird auch ein Showprogramm veranstaltet.

Italien: La Befana

Hier gibt es keine Geschenke vom Nikolaus, und auch nicht am 6. Dezember. Stattdessen fliegt die Hexe La Befana in der Nacht vom 5. auf den 6. Januar auf der Suche nach dem Jesuskind von Haus zu Haus und hinterlässt den Kindern kleine Geschenke. Ungehorsame Kinder erhalten ein Stück Kohle. Der Legende nach haben die Hirten der Hexe von der Geburt Jesu berichtet, aber da sie zu spät aufbrach, hat sie den Stern verpasst, der sie nach Bethlehem geführt hätte.

Tschechien: Svatý Mikulás

Svatý Mikuláš erscheint schon am 5. Dezember in Begleitung eines Engels und eines Teufels. Die Kinder sagen Gedichte auf oder singen etwas vor. Dafür werden sie mit Orangen, Nüssen und Schokolade in einem Nikolaussack belohnt.

Rumänien: Moş Nicolae

In Rumänien stellen Kinder ebenfalls Schuhe vor die Haustüre und warten sehnlichst auf süße Geschenke von Moş Nicolae, der ebenfalls auf Nikolaus von Myra zurückgeht. Falls sie unartig waren, steckt der Nikolaus eine Apfelbaum-Rute in den Schuh. Wenn man diese Rute ins Wasser stellt und sie bis Weihnachten zu blühen beginnt, vergibt Moş Nicolae den unartigen Kindern. Im Norden Rumäniens gibt es auch die Legende, dass man Moş Nicolae in der Neujahrsnacht sehen kann, wenn sich der Himmel öffnet. Bis jetzt hat noch niemand den lieben Schenker gesehen und er zeigt sich auch nicht.

Kroatien: Sveti Nikola

In Kroatien wird Sveti Nikola ebenfalls von Krampussen begleitet, das ist aber nicht immer der Fall. Erscheint der Nikolaus alleine und es sind unartige Kinder im Haus, bringt er denen aber eine goldene Rute mit roter Schleife, während brave Kinder sich über Süßigkeiten freuen können. Es gibt auch hier regionale Unterschiede, so wird der Nikolaus manchmal auch von einem Engel begleitet.

Türkei: Noel Baba

Der Nikolaus, also der Heilige Nikolaus von Myra, kommt aus der heutigen Türkei und zwar aus dem früheren Lykien und wurde später der Bischof von Myra (der heutigen Stadt Demre). Seit dies in den 1950ern bekannt wurde, hat sich die türkische Stadt Demre, etwa 100 Kilometer von Antalya entfernt, zu einer regelrechten Pilgerstadt entwickelt. Die Nikolaustradition in der Türkei ist noch relativ jung und Noel Baba bringt die Geschenke nicht am 6. Dezember sondern zu Silvester. Es werden übrigens nicht nur Kinder beschenkt, sondern jeder bekommt etwas. In der Zeit davor wird auch gerne ein Tannenbaum geschmückt.

Luxemburg: Kleeschen

Die große Bescherung, wie sie bei uns zu Weihnachten üblich ist, findet in Luxemburg am 6. Dezember statt. Der luxemburgische Nikolaus „Kleeschen“ kommt mit einem voll Geschenken vollgepackten Rentierschlitten aus dem Norden und bringt seine Gaben zu den Familien. An diesem Tag haben die Schulkinder sogar frei!

Russland: Väterchen Frost

Der Nikolaustag wird in Russland nicht offiziell gefeiert – nur in der Kirche als „Tag des Heilands Nikolaus“ am 19. Dezember. Auch den Weihnachtsmann gibt es in Russland nicht – dafür aber Väterchen Frost „Ded Moroz“ mit seiner Enkelin „Snegurotschka“ (Schneemädchen). Für brave Kinder gibt es Geschenke unter den Weihnachtsbaum. Die orthodoxen Russen feiern Weihnachten erst am 7. Januar, da sie ihre Feste und Feiertage nach dem julianischen Kalender begehen.

USA: Santa Claus

Der Nikolaus spielt in den USA keine große Rolle. Santa Claus dagegen schon. Aber worin unterscheiden sich die beiden eigentlich? Das lässt sich gar nicht so einfach sagen, schließlich vereint der moderne Santa Claus traditionelle Elemente des historischen Saint Nicholas aus Myra, dem britischen Father Christmas und dem niederländischen Sinterklaas.

Weitere Aspekte

Nikolaus, der Geschenkebringer

In den letzten Jahrhunderten hatte der Nikolaus durch die Kulturkreise hindurch ein sehr unterschiedliches Erscheinungsbild: Er trug einen roten, blauen oder grünen Mantel, er trug eine Mütze oder auch keinen Kopfschmuck, mal blickte er finster drein und war eher von hagerer Gestalt, dann wieder war er rundlich, fröhlich und hatte einen langen weißen Rauschebart.

Heutzutage ist die vom amerikanischen Santa Clause geprägte Gestalt mit roter Mütze, rotem Mantel und langem Bart sehr bekannt. Den flauschigen Bart vom Weihnachtsmann imitiert dieser witzige Zuckerwattebart mit Vanillegeschmack auf besonders süße Weise. Und natürlich trägt der Weihnachtsmann von heute eine rote Mütze mit dem Schriftzug „HoHoHo“ und modernster LED -Technik, damit er auch immer sieht, wo es lang geht.

Wussten Sie´s schon?

Der heilige Nikolaus verkörpert die christlichen Werte der Uneigennützigkeit und Nächstenliebe. Seine Legende geht auf den Bischof Nikolaus aus Myra an der türkischen Mittelmeerküste zurück, der einst mit zahlreichen Wundertaten und Spenden Menschen in Not geholfen haben soll. Der Nikolaus ist damit nach wie vor ein großes Vorbild, wenn es ums Spenden und Schenken geht.

Die Chläuse der Samichlouszunft Bern verkörpern den Reformierten Samichlous. Auf ihren Wunsch verzichten wir soweit möglich auf den religiösen Bezug.

Schweiz: Samichlous und Schmutzli

Der Nikolaus heißt in der Schweiz „Samichlous“. Artigen Kindern schenkt er Früchte, Nüsse und Süßigkeiten. Auch er hat einen Knecht Ruprecht dabei, den bärtigen „Schmutzli“ mit schwarzer Kutte und Sack. Den nicht so artigen Kindern drohte er früher damit, sie in seinen Sack zu stecken. Heute haben Samichlous und Schmutzli so viel zu tun, dass sie oft vom 1. Advent bis gegen Weihnachten unterwegs sind.

Niederlande: Sinterklaas

Der Nikolaus (Sinterklaas) ist in den Niederlanden wichtiger als der Weihnachtsmann. Am „Pakjesavond“, dem Paketabend am 5. Dezember, findet die Bescherung statt. Die Geschenke werden dabei liebevoll und originell verpackt, mit kurzen Reimen und lustigen Sprüchen beschrieben. Der heilige Sinterklaas kommt übrigens bereits Mitte November mit dem Schiff im Land der Seefahrer an. Seine Ankunft wird live im Fernsehen übertragen. Einige Wochen lang fährt er dann zusammen mit seinem Helfer dem „Zwarte Piet“ (Schwarzer Peter) durch ganz Holland.

Österreich: Nikolaus und Krampus

Auch in der Alpenrepublik stellen die Kinder am Vorabend des Nikolaustages ihre Schuhe vor die Tür, damit der Nikolaus sie mit Süssigkeiten, Nüssen, Lebkuchen und Mandarinen befüllt. Gefürchteter Begleiter des netten Nikolaus ist der Krampus bzw. die Perchten. Sie sollen unartige Kinder bestrafen. Oft treten sie in Gruppen auf und sehen wahrlich zum Fürchten aus: Zotteliges Fell, grotesk geschnitzte Masken oder rasselnde Ketten …

Ungarn: Mikulás

Der ungarische Nikolo ist eine Mischung aus Weihnachtsmann und Väterchen Frost. Der Heilige Mikulás wird als der Vater des Winters dargestellt, der – ähnlich wie in Österreich – von zwei bösen „Krampuszen“ begleitet wird.

Brasilien: Papa Noel

Der wohl spektakulärste aller Nikolausbräuche weltweit findet in Brasilien statt. Wobei es dort keinen Nikolaus gibt, sondern Papa Noel, also den Weihnachtsmann, die Arbeit für beide erledigt.

Am 6. Dezember wird er per Hubschrauber ins Macarana-Stadion in Rio de Janeiro eingeflogen, wo er vor rund 200.000 Kindern und Erwachsenen den Beginn der Weihnachtszeit einläutet. Bei dieser ausgelassenen Nikolausparty werden nicht nur Geschenke verteilt, sondern es wird auch ein Showprogramm veranstaltet.

Italien: La Befana

Hier gibt es keine Geschenke vom Nikolaus, und auch nicht am 6. Dezember. Stattdessen fliegt die Hexe La Befana in der Nacht vom 5. auf den 6. Januar auf der Suche nach dem Jesuskind von Haus zu Haus und hinterlässt den Kindern kleine Geschenke. Ungehorsame Kinder erhalten ein Stück Kohle. Der Legende nach haben die Hirten der Hexe von der Geburt Jesu berichtet, aber da sie zu spät aufbrach, hat sie den Stern verpasst, der sie nach Bethlehem geführt hätte.

Tschechien: Svatý Mikulás

Svatý Mikuláš erscheint schon am 5. Dezember in Begleitung eines Engels und eines Teufels. Die Kinder sagen Gedichte auf oder singen etwas vor. Dafür werden sie mit Orangen, Nüssen und Schokolade in einem Nikolaussack belohnt.

Rumänien: Moş Nicolae

In Rumänien stellen Kinder ebenfalls Schuhe vor die Haustüre und warten sehnlichst auf süße Geschenke von Moş Nicolae, der ebenfalls auf Nikolaus von Myra zurückgeht. Falls sie unartig waren, steckt der Nikolaus eine Apfelbaum-Rute in den Schuh. Wenn man diese Rute ins Wasser stellt und sie bis Weihnachten zu blühen beginnt, vergibt Moş Nicolae den unartigen Kindern. Im Norden Rumäniens gibt es auch die Legende, dass man Moş Nicolae in der Neujahrsnacht sehen kann, wenn sich der Himmel öffnet. Bis jetzt hat noch niemand den lieben Schenker gesehen und er zeigt sich auch nicht.

Kroatien: Sveti Nikola

In Kroatien wird Sveti Nikola ebenfalls von Krampussen begleitet, das ist aber nicht immer der Fall. Erscheint der Nikolaus alleine und es sind unartige Kinder im Haus, bringt er denen aber eine goldene Rute mit roter Schleife, während brave Kinder sich über Süßigkeiten freuen können. Es gibt auch hier regionale Unterschiede, so wird der Nikolaus manchmal auch von einem Engel begleitet.

Türkei: Noel Baba

Der Nikolaus, also der Heilige Nikolaus von Myra, kommt aus der heutigen Türkei und zwar aus dem früheren Lykien und wurde später der Bischof von Myra (der heutigen Stadt Demre). Seit dies in den 1950ern bekannt wurde, hat sich die türkische Stadt Demre, etwa 100 Kilometer von Antalya entfernt, zu einer regelrechten Pilgerstadt entwickelt. Die Nikolaustradition in der Türkei ist noch relativ jung und Noel Baba bringt die Geschenke nicht am 6. Dezember sondern zu Silvester. Es werden übrigens nicht nur Kinder beschenkt, sondern jeder bekommt etwas. In der Zeit davor wird auch gerne ein Tannenbaum geschmückt.

Luxemburg: Kleeschen

Die große Bescherung, wie sie bei uns zu Weihnachten üblich ist, findet in Luxemburg am 6. Dezember statt. Der luxemburgische Nikolaus „Kleeschen“ kommt mit einem voll Geschenken vollgepackten Rentierschlitten aus dem Norden und bringt seine Gaben zu den Familien. An diesem Tag haben die Schulkinder sogar frei!

Russland: Väterchen Frost

Der Nikolaustag wird in Russland nicht offiziell gefeiert – nur in der Kirche als „Tag des Heilands Nikolaus“ am 19. Dezember. Auch den Weihnachtsmann gibt es in Russland nicht – dafür aber Väterchen Frost „Ded Moroz“ mit seiner Enkelin „Snegurotschka“ (Schneemädchen). Für brave Kinder gibt es Geschenke unter den Weihnachtsbaum. Die orthodoxen Russen feiern Weihnachten erst am 7. Januar, da sie ihre Feste und Feiertage nach dem julianischen Kalender begehen.

USA: Santa Claus

Der Nikolaus spielt in den USA keine große Rolle. Santa Claus dagegen schon. Aber worin unterscheiden sich die beiden eigentlich? Das lässt sich gar nicht so einfach sagen, schließlich vereint der moderne Santa Claus traditionelle Elemente des historischen Saint Nicholas aus Myra, dem britischen Father Christmas und dem niederländischen Sinterklaas.

Weitere Aspekte

Nikolaus, der Geschenkebringer

In den letzten Jahrhunderten hatte der Nikolaus durch die Kulturkreise hindurch ein sehr unterschiedliches Erscheinungsbild: Er trug einen roten, blauen oder grünen Mantel, er trug eine Mütze oder auch keinen Kopfschmuck, mal blickte er finster drein und war eher von hagerer Gestalt, dann wieder war er rundlich, fröhlich und hatte einen langen weißen Rauschebart.

Heutzutage ist die vom amerikanischen Santa Clause geprägte Gestalt mit roter Mütze, rotem Mantel und langem Bart sehr bekannt. Den flauschigen Bart vom Weihnachtsmann imitiert dieser witzige Zuckerwattebart mit Vanillegeschmack auf besonders süße Weise. Und natürlich trägt der Weihnachtsmann von heute eine rote Mütze mit dem Schriftzug „HoHoHo“ und modernster LED -Technik, damit er auch immer sieht, wo es lang geht.

Wussten Sie´s schon?

Der heilige Nikolaus verkörpert die christlichen Werte der Uneigennützigkeit und Nächstenliebe. Seine Legende geht auf den Bischof Nikolaus aus Myra an der türkischen Mittelmeerküste zurück, der einst mit zahlreichen Wundertaten und Spenden Menschen in Not geholfen haben soll. Der Nikolaus ist damit nach wie vor ein großes Vorbild, wenn es ums Spenden und Schenken geht.

Die Chläuse der Samichlouszunft Bern verkörpern den Reformierten Samichlous. Auf ihren Wunsch verzichten wir soweit möglich auf den religiösen Bezug.